作者简介:

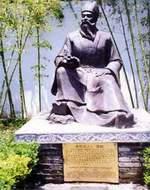

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,北宋眉山人。是著名的文学家,唐宋散文八大家之一。他学识渊博,多才多艺,在书法、绘画、诗词、散文各方面都有很高造诣。他的书法与蔡襄、黄庭坚、米芾合称“宋四家”;善画竹木怪石,其画论,书论也有卓见。是北宋继欧阳修之后的文坛领袖,散文与欧阳修齐名;诗歌与黄庭坚齐名;他的词气势磅礴,风格豪放,一改词的婉约,与南宋辛弃疾并称“苏辛”,共为豪放派词人。

嘉佑二午(1057)进士,任福昌县主簿、大理评事、签书凤翔府节度判官,召直史馆。神宗元丰二年(1079)知湖州时,以讪谤系御史台狱,三年贬黄州团练使,筑室于东坡,自号东坡居士。后量移诸州。哲宗元佑元年(1086)还朝,为中书舍人,翰林学士。知制诰。九年,又被劾奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州,元符三年(1100),始被召北归,卒于常州。着有《东坡全集》一百十五卷,今存。

○词牌释义○

采桑子 采桑子.春暮 朱藻

〔题考〕 【词律】﹝丑奴儿﹞注:“全唐诗作﹝采桑子﹞。此调为唐教坊大曲,一名﹝采桑﹞,一名﹝杨下采桑﹞;南卓【揭鼓录】作﹝凉下采桑﹞,属太簇角。冯正中词,名﹝罗敷艳歌﹞,李后主词,名﹝采桑子令﹞。宋初皆名﹝采桑子﹞,陈无己名﹝罗敷媚﹞,惟黄山谷名﹝丑奴儿﹞。”按黄﹝丑奴儿﹞词,即“得意许多时”一首,共六十二字,与本谓大异。故四十六字之本调,当名﹝采桑子﹞,与﹝丑奴儿﹞正格无涉。至﹝采桑﹞、﹝罗敷﹞等名,则均取义于【古乐府】﹝陌上桑﹞也。

〔作法〕 本谓四十六字。首句与﹝菩萨蛮﹞首句同,惟不用韵。第二、三句均四字协,平仄相同,与﹝减字木兰花﹞第三句同。第四句即仄起平韵之七言句,亦与﹝减字木兰花﹞第四句同。后阕概同前阕。

幛泥油壁人归后,

⊙○⊙●○○●(句)

满院花阴,

⊙●○△(平韵)

楼影沉沉,

⊙●○△(协平韵)

中有伤春一片心。

⊙●○○⊙●△(协平韵)

闲穿绿树寻梅子,

⊙○⊙●○○●(句)

斜日笼明,

⊙●○△(协平韵)

团扇风轻,

⊙●○△(协平韵)

一径杨花不避人。

⊙●○○⊙●△(协平韵)

○原文○

多情多感仍多病,多景楼中。尊酒相逢,乐事回头一笑空。

停杯且听琵琶语,细捻轻扰。醉脸春融,斜照江天一抹红。

○赏析○

这首《采桑子》是苏轼的即兴之作,虽不尽完美,却显示了他的素养与才华。宋神宗熙宁七年甲寅仲冬,即1074年冬,东坡调任密州知州,途经润州即现在江苏镇江市,与孙巨源、王正仲在甘露寺多景楼集会。席间有色艺俱佳的官妓胡琴相伴,周围是晚霞夕照中愈显奇丽的美景,于是孙巨源请东坡临景填词。东坡应约写下了这首《采桑子》,另作了一首名为《润州甘露寺弹筝》的诗。

首句“多情多感仍多病”四借用杜甫《水宿遣兴奉呈群公》首句“鲁钝仍多病”的句型和后三字,连用三个“多”字言情发端,以其奇兀给人以强烈的印象。“多景楼”的“多”字与上句中的三个“多”字相映成趣,直接点出当下环境。多景楼在北固山后峰、甘露寺,下临长江,三面环水,登楼四望,美景尽收眼底,曾被赞为天下江山第一楼。东坡博古通今,关心时政,喜欢寻幽探胜,在这样的楼上赏景又怎能不触景生情呢?三国时的孙权曾建都于此,元朝宋武帝萧刘裕曾在此讨伐桓玄,东晋谢安、梁武帝衍也曾在此流连,面对这样的古迹,苏轼思古想今,感慨万千,满怀愁绪,涌上心头,喷吐于笔端,即为“三多”——情多,感多,病多,凝练而又传神。东坡贵在可以那样戛然而止,迅疾道出“多景楼中”,为的是顾及全篇,不使这忧愁情绪的抒发过多而溢。“尊酒相逢”,点明与孙巨源、王正仲等集会于多景楼之事实,语感平实,为的是给下面抒情的“乐事回头一笑空”作一铺垫。