| 战国(前475~前221) 中国春秋之后秦统一以前的中国历史时期。这一时期各国混战不休,故前人称之为战国。但前人也把春秋、战国合称东周,还有称战国为列国和六国者。战国和春秋一样,全国仍处于分裂割据状态,但趋势是通过兼并战争而逐步走向统一。战国初年,大国有秦、楚、韩、赵、魏、齐、燕七国,即有名的战国七雄。除七雄外,越在战国初也称雄一时。小国有周、宋、卫、中山、鲁、滕、邹、费等,后来都先后被七国所吞并。与七雄相毗邻的还有少数民族,北面和西北有林胡、楼烦、东胡、匈奴、仪渠,南面有巴蜀和闽、越,至秦统一,已多与汉民族融合。 社会与经济的巨大变革 从春秋晚期到战国 ,社会的变化,农业、手工业中个体经营的加强,以及铁器的出现和广泛使用,促使社会生产力迅速提高,经济很快繁荣起来。 农业 铁农具使用的结果,既增强了开荒的能力,使可耕地面积增多 ,从而提供更多的农产品,又可深耕。《庄子》中说当时有一种名为桔槔的工具,利用杠杆原理以汲水。田间则普遍修建灌溉的沟渠和水闸或堤防,以便蓄水和排水,保证农田不受旱涝之灾。秦昭王时,蜀郡将李冰修都江堰,解除了岷江的水害,并使成都大平原获得灌溉和航运之利。战国末年,秦用韩国的水工郑国,在关中开渠以沟通泾、洛二水,即有名的郑国渠。这类大规模的工程,改变了某些地区的经济面貌。随着农业经验的丰富,出现了一些有关农学的著作 ,如《管子》的《地员篇》,《吕氏春秋》的《上农》、《任地》、《辨土》、《审时》4篇,是战国末农学著作中具有代表性的作品。农业的发达,使产量有所提高,为社会上提供较过去更多的剩余产品,从而加强了农业和手工业、劳心和劳力之间的分工。 手工业 冶铁是一种新兴的金属冶铸业 。最初大约始于春秋末,到战国时有了很大的进展。在各地出土的战国铁器中,以农具、手工工具为最多,也有兵器和其他器物。冶铜业仍是重要的手工业。除了铸造礼器、乐器之外,还要铸造钱币、符节、玺印、量器等物,社会对铜的需求量很大,故铜器物制造水平也有提高。丝麻织物的生产也颇为发达。无论是纺织、染色或是提花、手绣,都达到较高的技术水平。战国手工业,一部分为官府经营,一部分属民营。官府手工业,除生产和国计民生关系密切的盐、铁、钱币之外,还旁及于漆器、陶器、纺织和金银玉石等领域。民营手工业约开始于春秋末,进入战国后获得很大发展。盐、铁等重要门类中,有不少民营作坊。其产品主要是供销售。因而民营手工业的发达,可为市场提供更多的商品,对商业交换的兴盛起到重要作用。

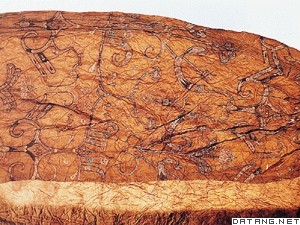

商业 农业、手工业分工的加强,促进了产品交换的发达。交换的频繁使许多物品都进入市场而成为可以买卖的商品。为了适应商业交换的需要,金属铸币开始大量使用。大约在春秋末年,晋、周等国已有青铜空首布流通于市场,以后变为小型平首布,三晋和燕都铸造这种小布。而燕、齐战国铁锄(湖南长沙出土)两国以铜刀币为主。布和刀的发行量很大,上面一般有铸地的地名,三晋和周还铸造过圆孔圆钱。战国晚期,齐、燕则通行方孔圆钱。楚国的铜币是仿海贝形的铜贝,俗称蚁鼻钱。当时除用铜币外,也以黄金为币,尤以楚为最突出。战国金币在使用时可切割成小块,是与铜币不同的称量货币。 随着商业的发达,许多城邑都划出一定的地段、范围作为交易场所的市。市里有国家派去的官吏,负责收税和维持秩序。大城邑中还开设不少的手工作坊。当时不少的城邑成为货物的产销中心。工商业的影响促使城邑发展。人口大量增加,城邑规模扩大。国都的人口更多,如齐的临淄多达30余万。商业的发展,使商人开始具有独立经济地位。商人也经营高利贷,当时称高利贷资本为子贷金钱,又称倍贷。商人靠剥削农民和手工业者而致富,损害了国家或君主的利益,因而不少政论家主张重本抑末,即对手工业、商业要采取压制或打击的策略,但也有人持不同的看法,认为农、工、商、虞,缺一不可,主张在重农的同时要保护手工业和商业,甚至提出了农末俱利才合乎治国之道。 春秋战国之际,社会发生了深刻的变化。各种人的身分、地位也发生了很大的变化。有依靠军事、政治、文化等方面专长而去谋求仕宦出路的游士;农民从井田制的束缚下脱身出来而成为小自耕农;出现了具有独立经济地位的手工业者和商人。这些士、农、工、商,即当时所谓的四民,成为社会上活跃的因素,职业也不再世袭相传。在商品货币关系的影响下,雇佣劳动时有所见,奴隶出现在市场上。奴隶劳动除了用于家务劳动外,还广泛地用于各种生产方面。 变法和新的中央集权制 随着社会经济的变化 ,政治上层建筑势必有所调整。从战国初年起,各国的变法运动,正是为顺应经济变化所作出的努力。 魏、楚、齐、韩的政治改革 魏进行变法最早 ,开始于文侯时。文侯礼贤下士,又任用李悝、吴起、西门豹等人,这些出身于小贵族或平民的士开始在政治、军事方面发挥其作用,标志着旧的世族政治的终结。楚在悼王时,魏国的吴起奔楚,悼王用吴起进行变法。楚经过初步的改革,国家收入增多,吴起用来扩充武备,国力开始强盛起来。但进行改革仅一年,悼王死,旧贵族攻杀吴起于悼王之棺旁。吴起改革虽受挫折,但楚的旧贵族力量因遭到了严重的打击而有所削弱。战国初年,齐的大权在田氏手中,后田和得到周王承认而成为齐君。田和之孙威王针对卿大夫专权,国力不强之弊,着手整顿吏治。威王又用邹忌为相,邹忌颇注意谨修法律而督奸吏。由于齐在官吏中明赏罚,故齐国以治,到威王末年,齐最强于诸侯。韩在七雄中疆土小而国弱。昭侯时,申不害学术以干昭侯,昭侯用不害为相,申不害的术是要求君主应有一套控御臣下的策略,以提高官吏的行政效率。故申不害治韩也收到一定的成果,史称申不害修术行道,国内以治。 秦商鞅变法 战国初年,秦在各国中地位不高,不能参与中原各国的盟会,各国常以夷狄遇之。在内外的压力下,秦孝公迫切地要求变法图强。公元前356年,商鞅下变法令。公元前350年,秦从雍(今陕西凤翔)迁都咸阳,商鞅又下第二次变法令(见商鞅变法)。变法后,秦国富强起来,并开始向东发展。公元前338年,秦孝公死,子惠王即位,商鞅被杀。但变法的成果沿袭不变,终于使秦走上日益强大的道路。当时各国都进行变法,以秦取得的成果为最突出,为秦后来翦灭群雄奠定了基础。 官制、兵制和法律 各国经过变法 ,建立了新的中央集权制,并有相应的制度。 官制 战国时中央最高的官吏为相邦。较相邦为低并分掌各种具体职务的官吏,有主管民政、军事和工程事务的司徒、司马和司空,有管理刑罚和辞讼的司寇或司理等官。地方上一般都分成若干县,以替代过去贵族的封邑,在县以下有乡、里。里之下又分成若干个什、伍,伍是五家,什是十家。县的主管官吏为令。乡、里设三老、里典、伍长等。县置于君主统治之下,君主的政令可通过地方小吏一直贯彻到乡、里,中央集权制比过去大为加强。各国在边境地区或新占领的地方,为了加强地方的军事防御能力,往往设郡以统县。郡的主管官吏为守,除治民外,还掌握兵权。从相邦到地方的守、令,都由国君来任免。战国时任人唯贤比较流行。多数国家都主要从平民中擢用有用人才,甚至像申不害、范雎等出身于贫贱者也能被破格任用。秦多用外来的客卿,广揽天下的英才。秦能最强于天下,与此不无关系。官吏人才多通过大臣或名流之推荐和保举。官吏一般都领取实物为俸禄。封爵仍有,但和春秋之制有较大区别,但受封者仅有一定的治民权。这些封君多终身或传数世,很难长期世袭。 兵制 由于战争频繁,各国都拥有一支强大的武装力量。士兵来源于募兵或征兵。军队的将帅都由君主任命。战国早期,军将常由相邦充任,以后则由其他高官为之。将帅非常设官,战事结束后即罢。在调动军队时,君主用虎符为信物。虎符为铜质、虎形,分左右两半,有子母口可以相合。右符在王所,左符在将领之手。王若派人前往调动军队,就需带上右符,经过合符,军将才能听命而动。 法律 战国时各国都用严刑峻法以治国 。为此而制订出一批新的成文法典。魏有李悝的《法经》,最为有名。秦律是在《法经》的基础上编订而成。法律对官吏的违法行为颇为重视。官吏在执法时忽于职守者为不胜任,对重罪轻判或轻罪重判为不直,不胜任和不直都构成犯罪,不廉洁的官吏为恶吏,也为法律所不容。战国时刑罚残酷。刑罚有死刑、肉刑、徒刑等类。肉刑分髡、黥、刖、劓等。徒刑是使罪人长期服苦役,三晋称这类罪犯为胥靡,秦称刑徒城旦或鬼薪、隶臣。秦徒刑中以城旦为最重,犯人髡发穿赭衣,颈中戴铁钳,脚上戴铁釱。同时还要处以黥、劓等肉刑。城旦在严密的监督下服长期的苦役,实际上成为罪犯奴隶。较轻的刑罚有迁刑、笞刑和罚金、罚徭。迁刑是把犯人迁徙到边地去服役或戍守。犯人的家属也要承担法律责任,《法经》中的三族刑,即犯人的父、母、妻的亲属也要受株连。 七国的兼并战争和秦的统一 战国时期兼并战争比春秋时更为激烈和频繁,规模也更大。各大国都拥有雄厚的武装力量。战国时,战役短者数月,长者可以旷日持久数岁。各国为了克敌制胜,还竞相改进武器装备。兵器方面的最大变化是铁兵器开始出现。作战用的器械也多种多样,长期以来以车战为主的作战方法,渐退居于不太受地形条件限制的步战之下。在北方民族的影响下,骑兵作为新兵种开始推广。为了加强防御,各国不惜动用大量人力来修建长城。 魏的盛衰 魏是战国初年中原的一个强国。文侯 、武侯两世,魏因经过政治改革而国力强盛,东面屡败齐人,又灭中山国,西面则派李悝、吴起守西河,一再挫败秦人的进攻。到惠王时,魏更加强大,公元前344年,惠王在逢泽(今河南开封南)开会,率十二诸侯,朝天子于孟津,并于是年开始称王,成为七国君主中最先称王者。惠王称王是魏国强盛的顶峰,但很快就开始走下坡路。公元前341年,魏军在马陵之战中,为齐伏兵所败,实力大为削弱。公元前334年,魏惠王和齐威王在徐州(今山东滕州)相会,互尊为王,承认魏、齐的对等地位,以共分霸业,并缓和魏、齐的矛盾。由于秦的崛起,秦东向发展,魏首当其冲,成为秦进攻的主要对象。故惠王以后,魏日益削弱。 秦疆土的扩大 秦经过商鞅变法,国势蒸蒸日上,不断攻打韩、魏,以扩大秦的疆域。公元前325年,秦惠文王也开始称王。秦强大之后对三晋的攻伐都取得了胜利。公元前312年,秦、楚大战于丹阳(今河南淅川一带),楚大败。楚怀王又派兵袭秦蓝田,又败于秦。秦从此取得楚汉中地的一部分,置汉中郡,而楚失去西北的门户。秦又不断攻打义渠之戎,西向而拓地。 齐伐燕和燕破齐 魏、齐相王以后,齐成为关东的最强者。公元前314年,齐宣王派田章率兵攻燕,仅50天就灭燕。赵武灵王护送燕公子职回国继位,是为燕昭王,燕国复定。齐湣王时,武力很强 ,对外发动了一系列的战争。公元前288年,齐和秦曾一度互相称帝 ,齐湣王为东帝,秦昭王为西帝,齐和秦成为天下的两强。燕昭王即位之后,礼贤下士,乐毅等人都奔赴于燕,经过28年而燕国殷富 。公元前284年,燕联合三晋、秦楚而大举伐齐,齐无力抵御,燕将乐毅很快攻下齐都临淄,缗王出走,不久被杀。公元前279年,齐将田单举兵反攻,大破燕兵,收复了所有的失地,迎齐襄王入临淄。 楚的削弱 进入战国后 ,楚已大不如以前,但因其地广人众,在关东六国中仍是比较强大的一国。怀王时楚又灭越,楚的疆域扩大到今江浙和鲁南一带。自从秦、齐两国强盛起来之后,楚不断和秦、齐进行斗争,但都遭到失败,最后楚怀王被秦诱至秦国而死于秦。到楚顷襄王时,秦军一直打到今洞庭湖边。楚的军队溃散而不战,楚顷襄王逃窜于陈(今河南淮阳)。秦在所占领的楚地设立黔中郡和南郡。 赵向北发展和长平之战 赵武灵王实行胡服骑射,增强了军队的战斗力。武灵王乃向北进攻,攘地北至燕、代,西至云中、九原。武灵王晚年,传位于子惠文王,占领今内蒙古南部黄河两岸之地,建立云中、九原两郡,又在阴山下修长城。故在战国晚期赵成为实力仅次于秦、齐的军事强国。秦和赵为争夺上党郡而发生了有名的长平之战。赵经过长平之战和邯郸被围,实力大为削弱。 秦灭六国 秦从孝公、惠文王时开始向东进攻,取得不少胜利。到昭王时,灭六国的基础已经奠定。昭王任用足智多谋的魏冉为相,后来又任用范雎,使秦更为强大。到昭王末年,属于三晋的上郡、河东、上党、河内、南阳等地都被秦所攻占。秦又南灭巴蜀,建立巫郡、黔中郡和汉中郡。其疆土之大,六国中罕有其匹。特别是天下之枢的韩魏,是当时经济、文化上最先进的地区。而秦占领了不少韩、魏的领土,两国之君甚至入朝于秦,委国听命,秦对中原已起到主宰的作用。到秦庄襄王时,东周、西周都被秦所灭,其势力进一步深入到关东地区。公元前237年,秦王政(见秦始皇)亲自执政,以李斯为佐,开始大规模对关东用兵,为配合军事上的攻势,秦又用金钱收买六国权臣以分化其内部。公元前230年,秦灭韩。公元前227年攻下邯郸,虏赵王迁。公元前226年,秦破燕,燕王喜逃到辽东。次年,秦决河水灌魏都大梁,魏亡。公元前223年 ,秦将王翦率60万人攻楚,虏楚王。次年,楚亡。公元前222年,秦攻辽东,虏燕王喜,又攻代而虏代王嘉,燕、赵两国亡。次年,灭齐,中国统一。 边境内外各族 春秋时期中原的戎、狄,到战国时都已和华夏族融合为一了。但在离中原较远的地区仍有许多其他民族,这些民族居住在燕、赵、秦、楚等国境内或境外。 胡貉和氐羌 胡貉是当时人对北方各族的泛称。分布在今东北或蒙古大草原上者为东胡和匈奴,分布在今内蒙古东部和河北、山西北部者为林胡、楼烦。这些民族主要以畜牧为生,善骑射,是各族中武力最强者,中原各国受其威胁较大。战国后期,燕将秦开袭破东胡,东胡却地千里,燕乘胜而进,在边境上修建长城,又置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东等郡。匈奴长期受东胡的控制,和中原国家的关系较少,貉人分布于今辽宁境内,他们以渔猎和农耕为业。氐、羌族分布于今西北,和秦邻近者为大荔、义渠,筑城数十,皆自称王。秦于战国早期灭大荔,和义渠相周旋时间最长,到公元前272年才灭义渠,并将所得到的土地建立了陇西、北地郡。 巴蜀 战国时蜀人分布在今川北和川西一带 。巴人分布在川东的嘉陵江、长江沿岸。蜀人的历史很古老,从出土的铜器来看,它早期受商、周文化影响,到战国时则受秦、楚影响较大。 越 越人分布地区颇广。今浙江、江西和两广、福建等地都是越人居住和生活的地方。战国文献记载中已有百越、扬越、瓯越、闽等名称不同的部族。 |